Innovation numérique : pourquoi tout le monde s'en fout !

Roulez bolides !

On ne devrait jamais lire la presse économique. C’est déprimant. Comme je n’avais rien à faire (!) entre deux réunions de pilotage avec mes équipes et quelques nouveaux prestataires à coacher, je me suis plongé dans l'un des derniers numéros du mensuel Capital et dans le magazine non-moins mensuel L’Expansion. Dans le premier, un article nous prévient : « Au secours, la bulle Internet revient ! ». Et de nous décrire une situation complètement extravagante. Je vous avais déjà entretenu, dans une précédente chronique, de ce décalage entre le monde des start-up et celui des systèmes d’information, en soulignant le fait que nous, DSI, ne pourrions jamais utiliser les mêmes techniques que ces jeunes pousses pour ramener des millions d’euros de financement : en gros, un simple petit Powerpoint pour mettre la main sur un gros pactole.

On ne devrait jamais lire la presse économique. C’est déprimant. Comme je n’avais rien à faire (!) entre deux réunions de pilotage avec mes équipes et quelques nouveaux prestataires à coacher, je me suis plongé dans l'un des derniers numéros du mensuel Capital et dans le magazine non-moins mensuel L’Expansion. Dans le premier, un article nous prévient : « Au secours, la bulle Internet revient ! ». Et de nous décrire une situation complètement extravagante. Je vous avais déjà entretenu, dans une précédente chronique, de ce décalage entre le monde des start-up et celui des systèmes d’information, en soulignant le fait que nous, DSI, ne pourrions jamais utiliser les mêmes techniques que ces jeunes pousses pour ramener des millions d’euros de financement : en gros, un simple petit Powerpoint pour mettre la main sur un gros pactole.

Ne rigolez pas, ca existe. Un investisseur raconte, dans le numéro de Capital : « Lors d’une réunion récente, j’ai vu tous les investisseurs se précipiter vers des projets de sites de location entre particuliers qui ne tenaient que sur un Powerpoint, sous prétexte que l’un d’eux a plutôt réussi ». Dans L’Expansion, un article, qui affirme que « les dollars sont de retour dans la Silicon Valley », donne la parole à un créateur de start-up qui, lui, a juste résumé son projet (un service communautaire d’e-learning) sur un site d’investisseurs : « Le lendemain, j’étais submergé d’appels, j’ai dû refuser des rendez-vous », explique-t-il. Tout cela serait sans importance, et même risible de voir tant d’insouciance dans les business modèles, tant de crédulité chez les investisseurs dans les capacités de certains créateurs de start-up (pas tous, heureusement) à développer des entreprises pérennes qui créent de la valeur pour leurs clients.

Le problème est que cette situation, qui nous ramène dix ans en arrière, va avoir, à terme, des conséquences concrètes pour les DSI. En tout cas, je me pose des questions existentielles. On peut en identifier quatre (...).

(Lire la suite dans le n° 66 de la revue Best Practices Systèmes d'Information)

C’est l’histoire d’un fournisseur de solutions de téléprésence qui s’appelle Polycom, l’un des leaders mondiaux. A priori rien de bien révolutionnaire si ce n’est que la téléprésence qu’il commercialise est qualifiée d’immersive. D’après ce qu’on m’a dit, cela consiste à faire comme si on était dans une pièce alors qu’on y est pas. C’est vrai que, des fois, on aimerait bien se trouver dans une autre pièce mais, surtout, sans que ceux qui y sont déjà le sachent ! Je vous parle de cela parce que la société en question a envoyé aux médias un communiqué de presse signalant qu’un grand laboratoire pharmaceutique (Merck) s’est équipé des solutions de Polycom. Tant mieux pour eux.

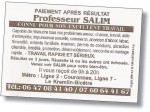

C’est l’histoire d’un fournisseur de solutions de téléprésence qui s’appelle Polycom, l’un des leaders mondiaux. A priori rien de bien révolutionnaire si ce n’est que la téléprésence qu’il commercialise est qualifiée d’immersive. D’après ce qu’on m’a dit, cela consiste à faire comme si on était dans une pièce alors qu’on y est pas. C’est vrai que, des fois, on aimerait bien se trouver dans une autre pièce mais, surtout, sans que ceux qui y sont déjà le sachent ! Je vous parle de cela parce que la société en question a envoyé aux médias un communiqué de presse signalant qu’un grand laboratoire pharmaceutique (Merck) s’est équipé des solutions de Polycom. Tant mieux pour eux. Vous connaissez le professeur Salim ? Moi non plus mais je dois avouer que c’est grâce à lui, mais il ne le sait pas, que j’ai redoré mon image de DSI au sein du groupe Moudelab & Flouze Industries. Ce professeur Salim, dont je soupçonne qu’il s’est arrogé indûment le titre prestigieux de professeur, a tout compris en communication. Voilà des mois que je bataille pour trouver des idées afin de valoriser le travail de mes équipes et de mes prestataires. J’ai tout essayé : les newsletters, mais personne ne les lit ; les e-mailings vers les utilisateurs, mais ils finissent dans la corbeille à spam; dix lignes dans le rapport annuel institutionnel après force négociation avec la dir’comm, mais les analystes financiers n’en ont rien à faire du capital immatériel, ils préfèrent pinailler sur les règles d’amortissement des chariots élévateurs dans nos usines ; le trombinoscope, pour humaniser le système d’information, mais j’en ai retrouvé plusieurs exemplaires placardés sur la porte de mon bureau avec des dessins que je ne peux décemment pas publier sous peine d’atteinte aux bonnes mœurs.

Vous connaissez le professeur Salim ? Moi non plus mais je dois avouer que c’est grâce à lui, mais il ne le sait pas, que j’ai redoré mon image de DSI au sein du groupe Moudelab & Flouze Industries. Ce professeur Salim, dont je soupçonne qu’il s’est arrogé indûment le titre prestigieux de professeur, a tout compris en communication. Voilà des mois que je bataille pour trouver des idées afin de valoriser le travail de mes équipes et de mes prestataires. J’ai tout essayé : les newsletters, mais personne ne les lit ; les e-mailings vers les utilisateurs, mais ils finissent dans la corbeille à spam; dix lignes dans le rapport annuel institutionnel après force négociation avec la dir’comm, mais les analystes financiers n’en ont rien à faire du capital immatériel, ils préfèrent pinailler sur les règles d’amortissement des chariots élévateurs dans nos usines ; le trombinoscope, pour humaniser le système d’information, mais j’en ai retrouvé plusieurs exemplaires placardés sur la porte de mon bureau avec des dessins que je ne peux décemment pas publier sous peine d’atteinte aux bonnes mœurs.  Ouvreur de SaaS. Les directions métiers ont entendu parler du SaaS, mais restent timorées pour franchir le pas, alors que les avantages sont évidents en termes de coûts et de flexibilité. Même pour la DSI, avec le SaaS, la vie devient plus facile et elle a tout intérêt à « évangéliser » les utilisateurs potentiels. L’ouvreur de SaaS parcourt les couloirs de l’entreprise, assiste à de nombreuses réunions, produit des notes de synthèse pour expliquer que beaucoup d’activités de l’entreprise pourraient être gérées en mode SaaS. Ce poste est toutefois relativement précaire, il est lui-même externalisable en mode SaaS…

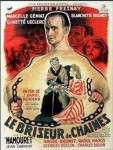

Ouvreur de SaaS. Les directions métiers ont entendu parler du SaaS, mais restent timorées pour franchir le pas, alors que les avantages sont évidents en termes de coûts et de flexibilité. Même pour la DSI, avec le SaaS, la vie devient plus facile et elle a tout intérêt à « évangéliser » les utilisateurs potentiels. L’ouvreur de SaaS parcourt les couloirs de l’entreprise, assiste à de nombreuses réunions, produit des notes de synthèse pour expliquer que beaucoup d’activités de l’entreprise pourraient être gérées en mode SaaS. Ce poste est toutefois relativement précaire, il est lui-même externalisable en mode SaaS… Briseur de chaînes de responsabilité. Les chaînes de responsabilité deviennent tellement étendue que plus personne n’y comprend rien. Et le moindre dysfonctionnement perturbe l’ensemble. Résultat, on ne sait plus où est le maillon faible ni identifier les responsables des fiascos. Le briseur de chaînes de responsabilités a pour fonction d’établir des segments cohérents dans les chaînes de responsabilités, de manière à mieux comprendre qui fait quoi et qui n’a pas fait quoi. On s’en doute, cette fonction n’est pas très populaire et ceux qui l’occupent sont souvent eux-mêmes traités d’irresponsables.

Briseur de chaînes de responsabilité. Les chaînes de responsabilité deviennent tellement étendue que plus personne n’y comprend rien. Et le moindre dysfonctionnement perturbe l’ensemble. Résultat, on ne sait plus où est le maillon faible ni identifier les responsables des fiascos. Le briseur de chaînes de responsabilités a pour fonction d’établir des segments cohérents dans les chaînes de responsabilités, de manière à mieux comprendre qui fait quoi et qui n’a pas fait quoi. On s’en doute, cette fonction n’est pas très populaire et ceux qui l’occupent sont souvent eux-mêmes traités d’irresponsables. Beaucoup d’entre vous connaissent le dessin animé des années 1970 Satanas et Diabolo, deux compères qui ont un objectif et un seul : attraper le pigeon ! Un vrai… On se demande quand même si ce mot d’ordre ne serait pas toujours d’une brûlante actualité en dehors du monde farfelu des dessins animés et de la fiction en technicolor. Un intéressant dossier publié il y a quelques semaines par le Journal du Net sur ce que sont devenues les start-up qui ont été récompensées il y a quelques années (sûrement pour la clairvoyance de leurs dirigeants et la qualité de la vision de leur business…) nous rappelle le mécanisme. Il s’agit de convaincre un investisseur, qui joue en l’occurrence le parfait rôle de pigeon, de donner son argent en pure perte mais en lui faisant croire le contraire, bien sûr. Et l’on a des exemples : Goojet, un portail personnalisable pour mobile avait levé six millions d’euros en 2007. Résultat : un chiffre d’affaires riquiqui de 92 000 euros deux ans plus tard et une perte de 1,9 million. Autre exemple : Yoono, un moteur de recherche collaboratif, qui a dégagé un petit 5 000 euros de chiffre d’affaires pour plus de 721 000 euros de pertes… Il faut bien que les actionnaires paient les factures… Souvent, il ne s’agit pas d’attraper un seul pigeon mais une meute, cela permet de lever encore plus de fonds.

Beaucoup d’entre vous connaissent le dessin animé des années 1970 Satanas et Diabolo, deux compères qui ont un objectif et un seul : attraper le pigeon ! Un vrai… On se demande quand même si ce mot d’ordre ne serait pas toujours d’une brûlante actualité en dehors du monde farfelu des dessins animés et de la fiction en technicolor. Un intéressant dossier publié il y a quelques semaines par le Journal du Net sur ce que sont devenues les start-up qui ont été récompensées il y a quelques années (sûrement pour la clairvoyance de leurs dirigeants et la qualité de la vision de leur business…) nous rappelle le mécanisme. Il s’agit de convaincre un investisseur, qui joue en l’occurrence le parfait rôle de pigeon, de donner son argent en pure perte mais en lui faisant croire le contraire, bien sûr. Et l’on a des exemples : Goojet, un portail personnalisable pour mobile avait levé six millions d’euros en 2007. Résultat : un chiffre d’affaires riquiqui de 92 000 euros deux ans plus tard et une perte de 1,9 million. Autre exemple : Yoono, un moteur de recherche collaboratif, qui a dégagé un petit 5 000 euros de chiffre d’affaires pour plus de 721 000 euros de pertes… Il faut bien que les actionnaires paient les factures… Souvent, il ne s’agit pas d’attraper un seul pigeon mais une meute, cela permet de lever encore plus de fonds. Atrophié du MOA. A force de donner le pouvoir aux utilisateurs et aux directions métiers, il arrive que ceux-ci s’en emparent ! Or, ce n’est pas forcément l’objectif recherché : le DSI doit quand même avoir le dernier mot et contenir les invasions de MOA dans les projets. L’atrophié du MOA, dont la fonction rentre dans le quota obligatoire de collaborateurs légèrement déficients que doit employer toute entreprise, a pour mission de freiner les ardeurs des directions métiers. Il atrophie donc les demandes et les exigences de celles-ci, dès lors qu’elles gonflent trop (dans tous les sens du terme…).

Atrophié du MOA. A force de donner le pouvoir aux utilisateurs et aux directions métiers, il arrive que ceux-ci s’en emparent ! Or, ce n’est pas forcément l’objectif recherché : le DSI doit quand même avoir le dernier mot et contenir les invasions de MOA dans les projets. L’atrophié du MOA, dont la fonction rentre dans le quota obligatoire de collaborateurs légèrement déficients que doit employer toute entreprise, a pour mission de freiner les ardeurs des directions métiers. Il atrophie donc les demandes et les exigences de celles-ci, dès lors qu’elles gonflent trop (dans tous les sens du terme…). Brasseur de doublons. Ils aiment se faire mousser car leur job est vraiment alambiqué et stratégique : rechercher les données en double dans toutes les applications et souvent stockées dans des silos. Ces données en double ont tendance à fermenter si l’on n’y prend garde. Le brasseur de doublons attache une importance particulière à la pureté des données et dispose de méthodologies standards : MALT (Méthode d’analyse longitudinale des transactions) et LEVURE (Lissage extensif de la valeur de l’usage du référentiel d’entreprise). Les plus doués d’entre eux peuvent accéder au grade de maître-brasseur de doublons, et ils ne s’intéressent alors qu’aux métadonnées.

Brasseur de doublons. Ils aiment se faire mousser car leur job est vraiment alambiqué et stratégique : rechercher les données en double dans toutes les applications et souvent stockées dans des silos. Ces données en double ont tendance à fermenter si l’on n’y prend garde. Le brasseur de doublons attache une importance particulière à la pureté des données et dispose de méthodologies standards : MALT (Méthode d’analyse longitudinale des transactions) et LEVURE (Lissage extensif de la valeur de l’usage du référentiel d’entreprise). Les plus doués d’entre eux peuvent accéder au grade de maître-brasseur de doublons, et ils ne s’intéressent alors qu’aux métadonnées.